北京金漆镶嵌工艺的辉煌十七年

摘要:

北京金漆镶嵌工艺是中国漆艺的重要组成部分,是除雕漆工艺之外更广泛的漆器工艺的总称。最擅长和最具代表性的工艺有镶嵌、彩绘、雕填、描金、断纹、刻灰等。

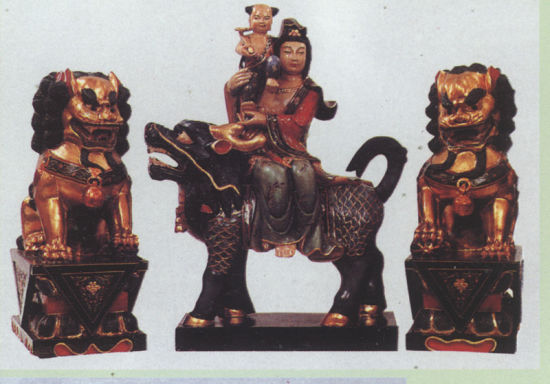

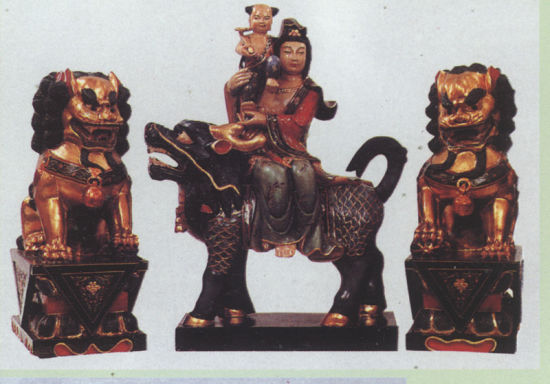

建国十七年彩漆描金立体雕塑产品

新中国时期北京金漆镶嵌厂生产的金漆家具

北京金漆镶嵌厂现存的建国后制作的出口金漆镶嵌家具

北京金漆镶嵌工艺是中国漆艺的重要组成部分,是除雕漆工艺之外更广泛的漆器工艺的总称。它主要以木制胎,髹以数遍天然大漆,采用名贵的金、银、玉、石、螺钿、象牙等多种材料进行装饰,主要突出辅助材料与天然大漆工艺的相结合,制作技艺丰富多变,器物精美实用。最擅长和最具代表性的工艺有镶嵌、彩绘、雕填、描金、断纹、刻灰等。北京金漆镶嵌从工艺到风格都直接继承与发展了明清宫廷艺术,因而工艺博采众长,丰富多样,风格典雅端庄,富丽华贵。

“金漆镶嵌”这一名称并非古已有之,它是在新中国成立之后行业内的艺人以图方便而自然形成的称呼。“金漆”一词有两种解释,根据《髹饰录》中的相关记载,在古代,我国一些地区把刚割下的、呈乳黄色的天然大漆称作“金漆”,而后随着漆艺艺术的逐渐发展,民间把调入金粉的漆液称作金漆,把浑金漆器或描金漆器称为金漆漆器,所以当时的“金漆”是对乳黄色的天然漆液以及加入金粉调合后的漆液的简称;镶嵌则仅指在天然漆地表面镶嵌百宝材料进行装饰的各种器物。在二十世纪上半叶,漆活作坊多把金漆镶嵌工艺分为两种不同的工艺门类,一种是继承明代宫廷作坊果园厂的填漆漆艺,主要擅长彩绘、雕填等工艺;另一种是清代宫廷造办处的镶嵌漆艺,以骨石镶嵌、刻灰和断纹工艺为主。新中国成立之后,通过建立合作社、国营厂等方式,自1956年开始,北京金漆镶嵌工艺得以正名,“金漆”与“镶嵌”的意义更为广泛,指除雕漆工艺外,所有运用天然大漆与其他辅助材料相结合,通过彩绘、雕填、镶嵌、刻灰、断纹等各种技艺进行装饰的漆器的总称。

新时期兴盛的老行业

新中国成立之后的十七年,北京工艺美术行业进入了全新的发展时期。北京金漆镶嵌工艺作为中国传统工艺的代表之一,在经历了晚晴民国时期的散乱无序、起起伏伏后,终于在社会主义新时代得到了新的传承与发展。

新中国成立以来,北京金漆镶嵌的发展先后经历了手工业合作社、公私合营手工业工厂、集体所有制企业和企业股份合作制改革几种不同的经营方式,可以说这些经营形式是为了适应当时经济发展的需要而实行的。是一种有别于二十世纪上半叶的全新的尝试。而沿袭千百年来传统手工业的传承方式也在新中国成立之后发生了根本变化。由传统的家庭式的血缘传承关系,发展为更为开放的社会化的传承方式。

新中国成立初期,北京作为新中国的首都,成为优先发展和建设的城市。经历了战争的城市,百废待兴。建国之前的金漆镶嵌行业,由于原料的缺失生产停滞。会做活的老手艺人流散四处,从事其他行业以求糊口。金漆镶嵌行业处于萎靡不振的状态,工艺的传承面临巨大的挑战。面对传统工艺行业的凋敝, 1949年1月北平解放后,政府经过反复调研认识到重工业和轻工业的恢复并不是短期可以实现,而传统手工业作为民国时期北京的主要产业,具有良好的社会基础,流散在城乡各处的从业人员多,组织与恢复生产较为容易,这成为金漆在此期间恢复生产的前提。为此,政府在政策上为了促进金漆镶嵌行业的恢复,做了一系列工作。如帮助其作坊恢复生产,并且帮助传统工艺行业举办展览宣传活动、减免经营传统工艺店铺的营业税收,由银行向行业中的老艺人或生产企业发放贷款等。由于当时金漆镶嵌工艺的种类比较繁杂,分工无序,组织起来的老艺人所擅长的手艺也是五花八门,政府无力在短时间内对这门工艺进行分工组织生产。加之金漆镶嵌工艺制品更多是贴合日常生活的器物,不像景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆等传统工艺品的艺术价值更为显现。所以在建国初期,全北京市只有一小户漆作坊,三、五个人断断续续做一些简单的金漆彩绘器物供外贸商购买。1952年,专门制作金漆镶嵌产品的作坊增加到12户,制作者约有100余人,但是基本上都是跻身于生产雕漆的合作社之下,专门进行漆器成品中工艺难度相对不大、偏重于实用器物的生产。1956年在国家的号召下分散于北京各地的17家私人漆艺作坊公私合营,成立了——北京金漆镶嵌厂,从此“金漆镶嵌”这个集合的工艺名词诞生并开始广泛应用。北京金漆镶嵌厂建厂之初,吸纳资金16000元。最初厂址在王府井的大甜水井胡同,1957年搬迁至东裱褙胡同。当时由于厂房有限,金漆镶嵌生产制作的各工序没有在一个场所,只能分别生产,如制胎的木工车间在弓弦胡同,漆工车间在嵩祝寺,铲活车间在真武庙,镶嵌活车间在东四板厂胡同等,各工序完成后再统一到厂房某一处进行组合成型。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

加载更多+