摘要: 竹画是中国绘画中的传统题材,远在唐五代时,就已经有了以画竹出名的画家。北宋文同开创了“湖州竹派”,被后世人尊为墨竹绘画的鼻祖。

张雄艺术网讯 竹子,青翠挺拨,奇姿出众,有着不一般的中国传统文化含义。竹子四季常青象征着顽强的生命、青春永驻;竹子空心代表虚怀若谷的品格;其枝弯而不折,是柔中有刚的做人原则;生而有节、竹节必露则是高风亮节的象征。

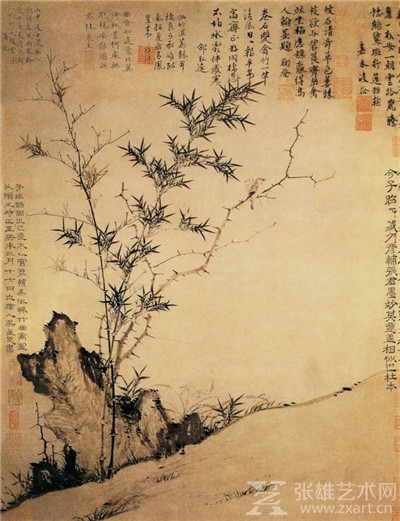

▲五代 徐熙(—975) 《雪竹图》立轴绢本 151.1×99.2厘米 上海博物馆藏

它与梅、兰、菊、松一样,即有出众的奇姿,更有高尚的品格,因而被择入“岁塞三友”和“四君子”之列。

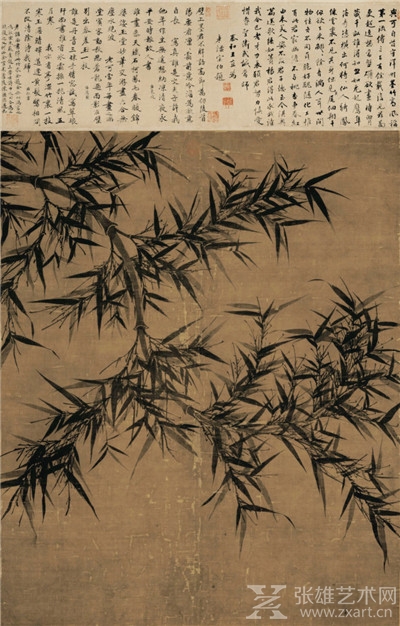

▲北宋 文同(1018~1079)《墨竹图》绢本墨笔 131.6×105.4厘米 台北故宫博物院藏

▲北宋 赵昌(不详)《竹虫图轴》绢本设色 99.4×54.2厘米 东京国立博物馆藏

竹的挺拔洒脱、正直清高、清秀俊逸也是中国文人的人格追求。历史上许多文人爱为它们赋诗、投墨,予以赞美。王子酞说:“何可一日无此君!”苏东坡说:“宁可食无肉,不可居无竹。”清代大画家郑板桥说:“举世爱栽花,老夫只栽竹。”

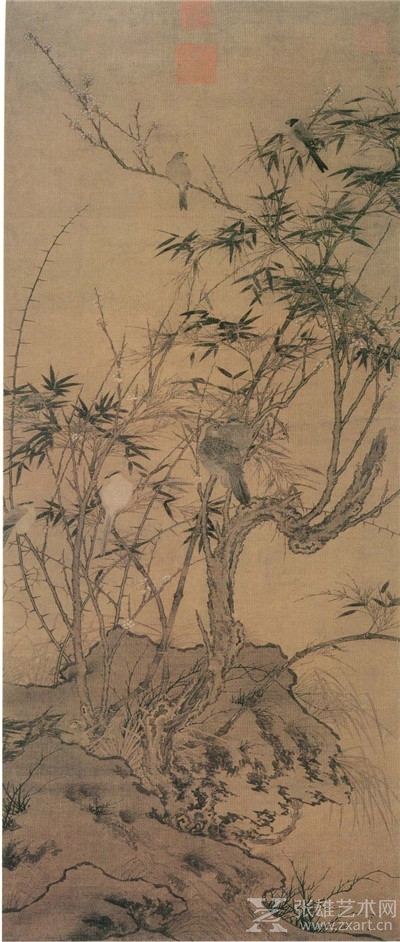

▲宋 赵佶《梅竹聚禽图》台北故宫博物院

▲南宋 吴炳(不详)《竹雀图》册页 绢本设色 25×25厘米 上海博物馆藏

竹画是中国绘画中的传统题材,远在唐五代时,就已经有了以画竹出名的画家。北宋文同开创了“湖州竹派”,被后世人尊为墨竹绘画的鼻祖。到了元代,画坛上文人墨戏成风,墨竹大家辈出,形成了中国墨竹画的顶盛期,赵孟頫、管道升、柯九思、吴镇、顾安、李息斋父子都是画墨竹的高手。明清时期,画竹依然相当兴盛,明代的王绂、夏昶、徐谓,清代的石涛、郑板桥、蒲华、吴昌硕,各有特色,形成了各种流派。

▲元 王渊(1076~不详)《竹石集禽图》纸本水墨 59.5×137.7厘米 上海博物馆藏

▲元 李衎(1245~1320)《修篁树石图》绢本墨笔 152×100厘米 南京博物馆藏

古人多论用书法画竹。画竹如写字,要笔笔写出。书家谓提得笔起,画竹亦然,提笔不起,则不能画竹。竹画有两种方式:一为设色竹子,属花鸟画;一为墨竹画,以墨竹为主,四君子画中的竹画为墨竹画,是典型的文人画。画竹的关键在于对竹枝叶的取舍、概括,用笔自然、一气呵成,表现竹的无限生机,浓淡相映、妙趣横生。

▲元 吴镇(1280~1354)《墨竹谱》册页 台北故宫博物院藏

▲元 顾安(1289~1369)《竹石图》立轴 绢本墨笔 170.7×99.7厘米 中国台北故宫博物院藏

▲元 柯九思(1290~1343)《清闷阁墨竹图》立轴 纸本墨笔 132.8×58.5厘米

▲元 张彦辅(不详)《棘竹幽禽图》50.7×63.8厘米(美)纳尔逊·艾京斯艺术博物馆藏

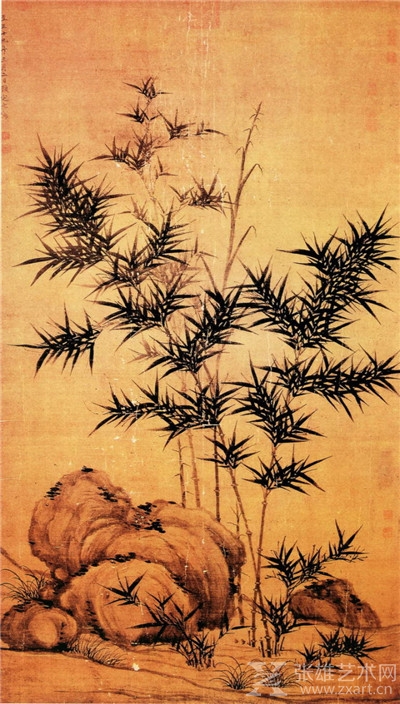

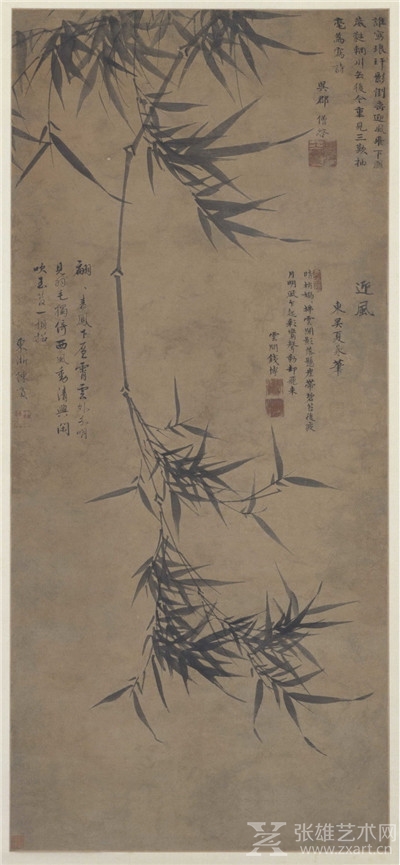

▲明 王绂(1362~1416)《墨竹图》纸本墨笔 台北故宫博物院藏

▲明 夏昶(1388~1470)《墨竹图》纸本墨笔 116×52.3厘米 故宫博物院

▲明 陈芹(不详)《修篁文石图》立轴 绢本墨笔 117.8×50.3厘米 南京博物院藏

▲清 石涛(1630~1724)《灵台探梅图》纸本墨笔 97.5×50.3厘米 南京博物馆藏

▲清 王翬(1632~1717)《唐宋人词意图册》

▲清 恽寿平(1633~1690)《竹石图》

▲清 马元驭(1669~1722)《竹》

▲清 华嵒(1682~1756)《墨竹》

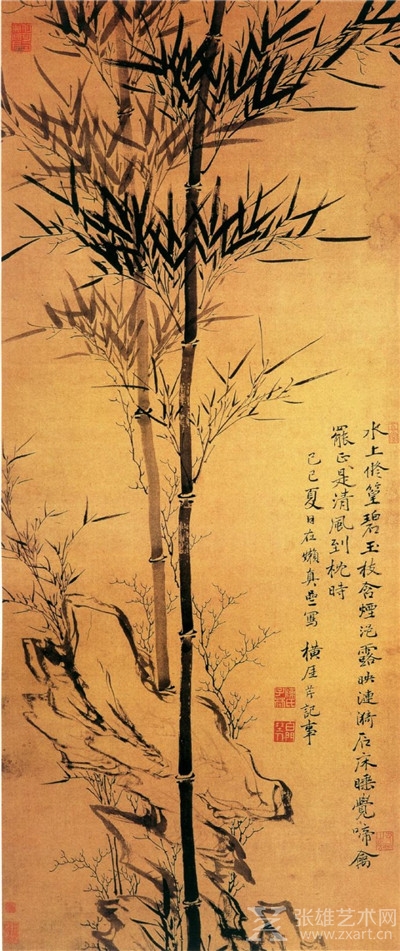

▲清 郑燮(1693~1765)《墨竹图》立轴 墨笔纸本 168.7×90.5厘米 北京炎黄艺术馆藏

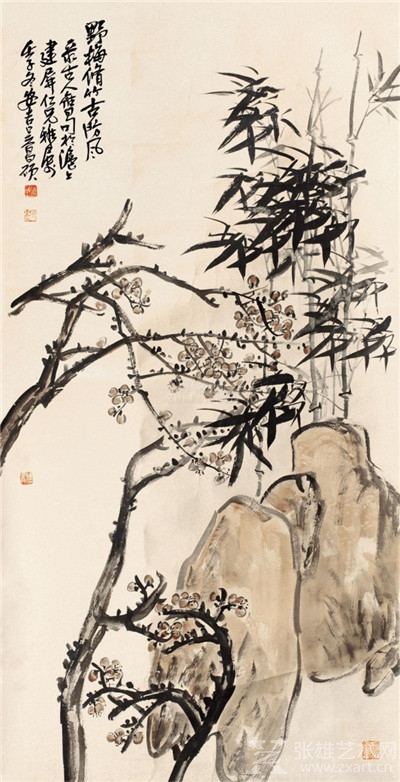

▲吴昌硕(1844~1927)《野梅修竹图》

▲齐白石(1864~1957)《朱竹》1923年作

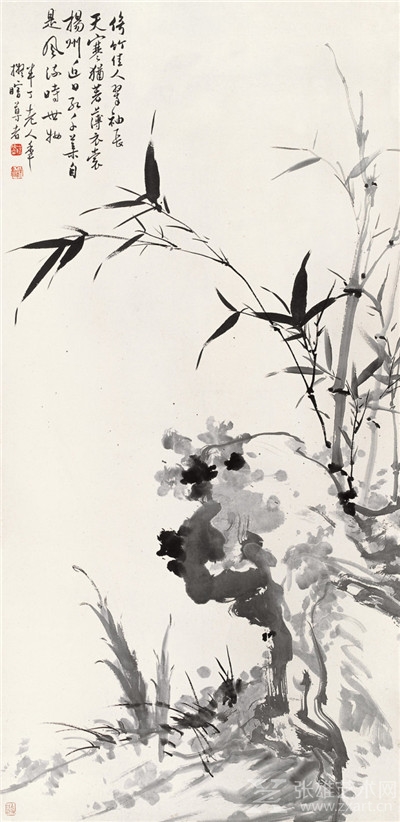

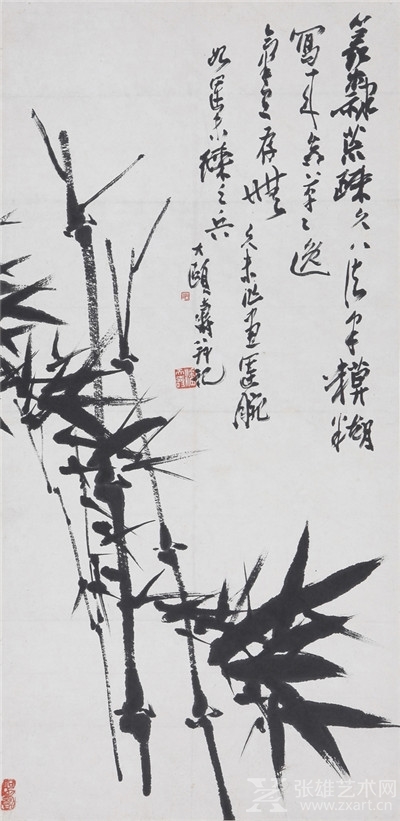

▲陈半丁(1876~1970)《竹石图》水墨纸本 137×67厘米

▲于非闇(1889~1959)《双喜图》镜心 设色纸本 114×40厘米

▲吴湖帆《凤仪虞廷》设色纸本 132.3×47.8厘米 1947年作

▲潘天寿(1897~1971)《墨竹图》水墨纸本 镜心

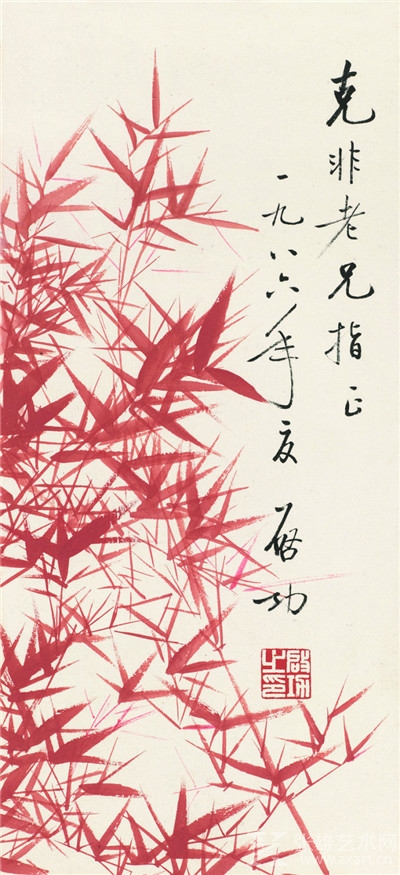

▲启功(1912~2005)《朱竹》

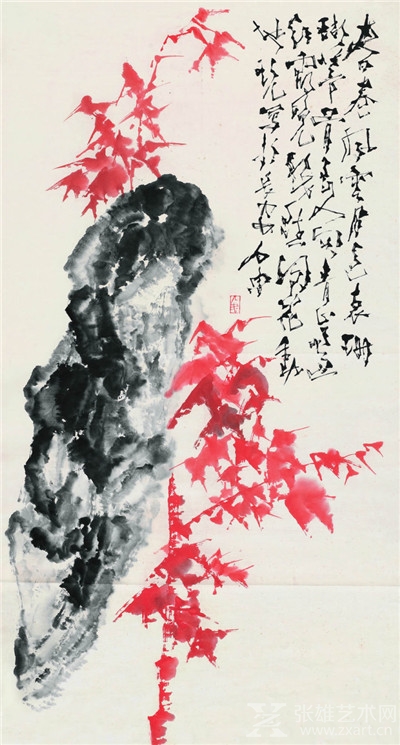

▲石鲁(1919~1982)《竹石图》

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

万能发帖软件 www.teamczyx.com

竹子的气节 和它的寓意

竹子四季常青象征着顽强的生命、青春永驻

一节复一节,千枝攒万叶

青翠挺拨,奇姿出众