摘要: 艺术的变革充分表明,任何一种“看”均是对客观的主观视域而非客观本身。因而客观的大敌并非偏见和成见,而是持有偏见和成见的人对客观的自诩以及对客观解释的垄断。归根结蒂,关于艺术的“看”,均无不关乎对情趣的...

张雄艺术网讯 一件事物在不同画者的眼中总是会有差异,希求看法的完全相同几乎是不可能的。这就让“原型”在实际的认知中似乎变成了虚无且抽象的概念存在。这种极富哲学意味的认知恍惚,特别是在看到面对一个特定场景而绘成的趣味各异乃至迥异的画面时,会显得尤为强烈。

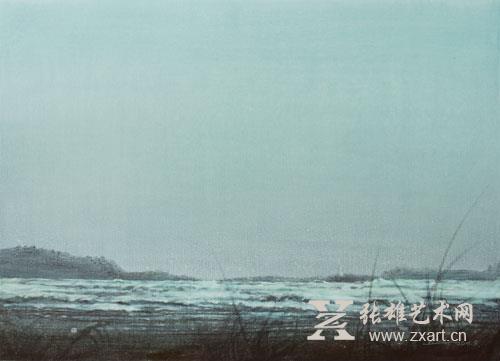

《闽南记忆•观澜》水彩 56x77(cm)姚波 2016

有人会语重心长地说:“画风景,不只是去画场景,而应是去画你对场景的情感体验。因为现实场景是相同的,而绘画是不同的。”这种认知显然带有本质论色彩,认为对“看”而言有一个先验的固定“场景”存在。可古往今来的美术史中,又有何者为“只是去画场景”的作品?又有谁能给出一个“场景”的客体画面?显然不可能。盖因“看”皆意味着某种语境的营造与划定,“场景”一旦被看中,则表示一个准艺术意象雏形的形成。这其中包含了画者对所中意的事物及其情境的选择与意识强化、对所喜欢的形式和色彩的预判(即便有点瑕疵,但至少会建立改善的预案)、对作画媒介在“场景”中施展、表现之空间的预判,以及这三者预判中的主体情感的共时性调动与凝注。因而我想说:画风景,无论眼光、境界高低,总是在画你之所想、所爱见到的场景。因为“看”就是在“体验”中选择的进行时态。“场景”和“情感体验”在观看的层面上,从来就是一体的,是一件事。

《闽南记忆•溪涧》水彩 56x77(cm)姚波 2016

《闽南记忆•月下》水彩 77x53.5 (cm)姚波 2013

没有人不在画体验,差异只在于体验的点面、对这些点面的体验,以及表达体验的手法和能力上。

“场景”或“客观”是人为了表述一个不以人的意志为转移的存在,由本质主义的立场推演出来的。真实的“看”乃总是夹杂着某种利益、立场、期许、视野、情境、经验等因素的综合影响,以及久而久之由这些影响形成的思维惯性所养成的观念性视觉。即便是科学研究中之所看也不能自诩为绝对客观,因为针对某一科研点的学术关注总是会带有相关的局限性的。因此可以说,任何客观事实,都是由持有个体主观性的人予以描述、表现和解释的。这与其是还原,毋宁总是观点之表达。所谓“眼见为实”实际上是多数人对自身的“信什么就看到什么”的普遍观看心理。

《闽南记忆•芗音》水彩 52.2x77(cm)姚波 2016

如此说来,真实的观看作为方式,对艺术而言就不只是一种而呈多元并存,每一种乃至每一个个体的观看视角及其阈限都作为对客观的一种阐释(亦可曰:偏见或成见)、一种补充,从而拥有其存在的真理性价值。譬如,印象主义因格外关注外光的场域性表现,不惜对物体形式的完整性做出选择性瓦解,以换得光色颤动之绘画表现的视觉真知及其美学上的趣味价值;立体主义则专注于物体的空间特征表现与画平面真实二维性质相适应的绘画表现及其形式价值。为此它不惜解体单一视点下的物像,并将多个视点下的具有重要特征的部分展平重构,以便完成其适应于平面性的表现并从中经验其真理直观。

《闽南记忆•崇武的崖》水彩 56x77(cm)姚波 2016

《闽南记忆•东咀港晚雾》水彩 50.6x78.6(cm)姚波 2016

艺术的变革充分表明,任何一种“看”均是对客观的主观视域而非客观本身。因而客观的大敌并非偏见和成见,而是持有偏见和成见的人对客观的自诩以及对客观解释的垄断。业界最典型的表现莫过于常见的持有“意象”、“表现”、“抽象”等观念或趣味的画者,对一些秉持“写实”观念之画作的无端排斥与指责,他们总爱以“思想”者自居,斥“写实”之作为停留于技术层面的思想贫血者。殊不知他们之间不过只是各方秉持思想之差异而形成的不同血型而已。对自我秉持的过分执拗,一定会导致个人品味的狭隘与霸道及其对其他趣味作为他者的拒绝。这对客观的艺术欣赏与评价而言无疑是一种倒退。对此,现实主义、写实主义在当年的一派独大,我们恐怕仍记忆犹新。强势并不一定代表正确,它大多与狭隘、霸权或时髦相关,在艺术界尤为如此。

《闽南记忆•洋居》水彩 77.2x53.5(cm)姚波 2016

《闽南记忆•草潭》水彩 77x56.5(cm)姚波 2014

回溯现当代美术史的发展,观念的更迭的确促进了艺术的形式-内容的更新及其多元面貌,然其走马灯似的花样呈现却毋庸置疑的宣示着充满帝国气质的观念的侵入并对前台的霸占,让以创造形式旨趣、传递情感、净化心灵为核心价值的艺术表现,变为一种服务于观念之解读、传输与殖民的图像注脚,乃至于成为某种近乎意识形态博弈的观念战争,远远背离了艺术发生之诉求。对此,有学者附和:艺术作品并非是提供给我们审美趣味之满足的一个客体,而在于其为真理之发生提供了可能性。“真理之发生”与“趣味之满足”是两种截然不同的艺术观。然而,我则以为,“真理之发生”与“趣味之满足”在艺术创作中恰恰不仅是统一的,而且是以“趣味之发生”为其基本前提的。换言之,“真理之发生”若不伴随“趣味之发生”则无艺术之发生。诚如落日之景象诠释着天体运行的物理学真理,但若离开人的感动与兴叹,则与艺术无缘。真正通过感知、直觉来拨动心弦的绝不是抽象的真理(她无此功能),也未必是美,而一定是可以囊括所有审美范畴的趣味。

《闽南记忆•孤屿溯》水彩 54.3x77.2 (cm)姚波 2015

归根结蒂,关于艺术的“看”,均无不关乎对情趣的发现、挖掘和创造,情趣,我以为是人之素养、情愫、精神通过“看”在与事物、活动或场景交集中的激活与灿烂释放。趣味包容、爱护个性,因而生性多元,乐见多样,崇尚创造,堪为艺术之天真。若仅仅为追求真理而忽略对存在之形式意趣的体验和表达,不仅会造成艺术与哲学的价值错乱,更会让存在及其生活变得索然无味。所以应该让艺术归艺术,而把哲学的还给哲学。

我们承认并以艺术的方式实践和礼赞“看”主观视域,视所有的“看”为平等视角对世界的爱的诠释与创造,以期用这样的包容与汇聚去还原艺术的原型,去接近、拥抱艺术的客观。

文/ 姚 波

2016.8.22凌晨于星海湾

部分作品欣赏:

《闽南记忆•雾滩》水彩 52.8x78.9(cm)姚波 2016

《闽南记忆•凝眸荒境》水彩 76.7x109.5(cm)姚波 2016

《闽南记忆•暮歌》水彩 54.4 x77.2(cm) 姚波2015

《闽南记忆•沉寂》水彩 54.2x77.1(cm)姚波 2016

《闽南记忆•夜话》水彩 77x52(cm)姚波 2013.6

《闽南记忆•春秋》水彩55.5x 78.5 (cm)姚波 2015

《闽南记忆•同安湾雨境》水彩 76.7x109.5(cm)姚波 2016

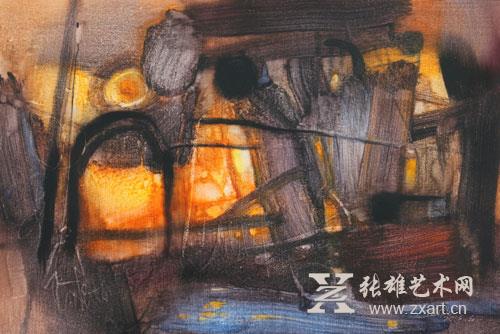

《城市行草•血拼夜》水彩 54.2x77.2(cm)姚波 2016

《城市行草•暮城》水彩 56.6x77(cm)姚波 2016

《城市行草•顶部风景 》水彩 52.2x77.1(cm)姚波 2015

《城市行草•码头》水彩 53.8x77(cm)姚波 2016

《城市行草•农历新年》水彩 77x89(cm)姚波 2016

艺术传略

姚 波 教授

祖籍闽南漳浦-石斋 -荔枝林,诞于山东莱阳。

1982年夏毕业于山东曲阜师范学院艺术系美术专业油画科(今曲阜师范大学美术学院)。

现任华侨大学人文学科评审委员;建筑学院学术委员会委员,美术教研室主任。

中国美术家协会会员;福建省美术家协会水彩画艺术委员会委员;

中国建筑学会建筑美术专业委员会委员;福建省水彩画会常务理事;

泉州画院特聘画家;厦门市民盟美术院副院长。

█ 创研成果●表彰

2015 厦门市委、市政府颁发的第五届文学艺术奖之鼓励奖

2014 福建省政府颁发的福建省第七届百花文艺奖二等奖

2010 泉州市政府颁发的第六届泉州市刺桐文艺奖一等奖

2008 福建省政府颁发的福建省第五届百花文艺奖二等奖

2007 第二十届华东地区科技出版社优秀科技图书二等奖

2006 泉州市政府颁发的第四届泉州市刺桐文艺奖之最高奖“特别荣誉奖”

█ 创研成果●出版

2014 专著《游思寂寥·姚波作品集》 福建美术出版社

2006 专著《观察与表现--- 景物建筑写生指要》 福建科技出版社

2002 专集《当代水彩画家 • 姚波》 福建美术出版社

2001 专著《姚波宽锋铅笔画析览》 北京图书馆出版社

专著《建筑风景铅笔画法》 陕西人民美术出版社

1996 专著《屋宇风景铅笔写生技法》 马尼拉,菲律宾华文教育研究中心出版

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

看似一幅幅用水彩表现出来的风景却是姚老师情感体验的表达