摘要: Stine Deja, Hard Core, Soft Body 2, 2018何岸这次谈的是他在第58届威尼斯双年展较为关注的作品,以及持续在“术Art”上分析的艺术家。对于这些作品他更侧重于观察、...

Stine Deja, Hard Core, Soft Body 2, 2018

何岸这次谈的是他在第58届威尼斯双年展较为关注的作品,以及持续在“术Art”上分析的艺术家。对于这些作品他更侧重于观察、分析其中的族群、身份、地域关系和作品的空间关系,并且他将这些关系带入到人类学的层面进行讨论。

他在很多涉及人类学问题的作品中,也进一步分析了关于殖民性、后人类写作等不同艺术语言的形式,与社会学、后网络对材料的使用和创作方法进行比较。何岸认为今天我们需要重新从另外一个历史人类学里自创的怪异角度来捡拾我们的生命性质,“今天艺术这个外延被扩大化和寓言化了,更像一种对待族群和族群身份的操演性”。

Q:2019年你去了第58届威尼斯双年展,并在“朮Art”上持续分析了很多你所关注的全球艺术家,那作为艺术家,更侧重于观察、分析他们作品中的哪些方面?

何岸:

我会关注一个艺术家和作品的族群、身份、地域关系,以及对作品空间关系的理解。这里谈到的空间关系有一部分是虚拟空间的关系,就像在后网络的虚拟空间中是如何做到人的思维和计算机的思维所生成的新的语言关系。还有就是在装置作品中哪怕是一个文本性的内容,也都会跟结构性的语言有关,只要有结构,它肯定会有空间。所以我想把这么多年对建筑的理解放进来,特别是我在意的中国早期古代建筑,其中的很多线索关于建造方式、建造思路、风土关系等等都会回到一个人类学情景下,再放任误读其历史线性关系,实际上人类学的生成方式是另外一种文学状态,而不仅仅是我们经常看到的那种文本式的叙述。我也并不太想从艺术史的线性路径里去找意义。

Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte, and Lina Lapelyte, View of Sun & Sea (Marina), an opera at the Lithuanian Pavilion, 58th Venice Biennale

Natascha Süder Happelmann, 'Ankersentrum (Surviving in the Ruinous Ruin)', German Pavilion, 58th Venice Art Biennale 2019

Q:你认为其中有哪件作品涉及你所理解的人类学问题的层面?

何岸:

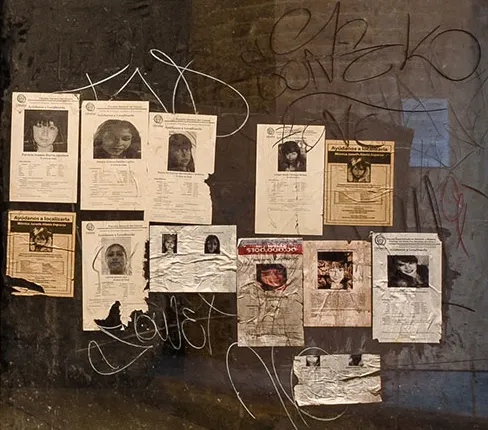

比如第58届威尼斯双年展获得“特别提名艺术家奖”的Teresa Margolles的作品,她通过家乡市民中心的窗面、由火车声转换的低频振动、张贴在窗面上的关于美墨边界失踪和被害女性信息的海报,以及形态像美墨边界半透的墙等材料语言,去强调族群和政治环境所导致的对女性桎梏的压迫。Teresa在努力让女性的政治身份变成一个全人类的女性身份,这也许并不能实现,因为我们不见得有像她一样的生长环境。你一看她的作品就能感受到像故事片一般的生长环境,她通过作品的叙述方式把这种叙事性带出来,这是我作为艺术家的深切感受。

往往艺术家创作的思维范围是很狭窄的,并不像我们所理解的那么宽广,他很多时候会基于一个文本,或者以一种政治的叙述方式来展开创作,在展开的过程中它的流淌性会加强。同时艺术语言如何把理论阐述出来,又能脱离这个理论,这是很重要的一点。

Teresa Margolles, La Búsqueda (2), 2014, Intervention with sound frequency on three glass panels, 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times, photo by Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia

Q:在你介绍的很多涉及人类学问题的作品中,也进一步提到了艺术中关于殖民性、后人类写作的不同语言形式的讨论,对此你是怎样理解的?同时你觉得这些作品的艺术语言是如何处理“把理论阐述出来,又脱离单纯的理论”?

何岸:

「殖民身份」

我们讨论艺术中新殖民主义的殖民性问题时,要回到人类学当中去讨论,否则是很难谈它的艺术语言的。只有回到人类学,你会发现每个地方的族群是不一样的,看问题的方式也不同。比如说“迷信”这个词,它现在更像是一个中性词。特别是这一次的病毒,或许因为我们是一个集权化国家,导致大家在认知上认为必须戴口罩;在这种极端的环境下,我们也可以看到西方的不同迷信,他们死活不戴口罩。我举这个例子是想说我们只能回到人类学来探讨这中间的差异性,比如除了肤色和血缘之外的唱歌的形式、对自然的看法、迷信的关系等所导致的差异性,有很多的传说、神话来引导我们去落实到艺术上面,这些东西在过去就是你的人生观。而艺术最重要的就是这种差异性,反对的是同质化。如果我们回到艺术史中去反对这种同质化是很难的,你会比马萨乔画得好吗?比达芬奇画得好吗?我们尝试回到我们的族群关系里,从政治人类学和历史人类学等等的角度和目光去找这种差异性。所谓当代性里作品可能强调的是一种似是而非的线性感,像一根即将要扯断的琴弦。

Teresa Margolles, Muro Ciudad Juárez, 2010, Wall of concrete blocks from a public school in front of which a reckoning with 4 people involved in organized crime took place in Ciudad Juarez, Mexico. 176 x 1260 x 15 cm, 58th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, May You Live In Interesting Times

「后人类写作」

像艺术家斯坦·戴亚(Stine Deja)的作品就是在一个后人类写作的概念里。后人类写作有比较鲜明的特征之一是悬置了历史感,对未来的悲剧性在里面,历史是在某种角度若隐若现地看着你。从木乃伊开始,一直到西方对人体的解剖,在用于科研上的贡献,以及西方每一次太空探索后尸体的包裹方法,在斯坦·戴亚的作品中全都有。她悬置了历史,但历史在某种角度又不断地觊觎这些作品。她用后波谱式的颜色、夺目的愉悦感来达到一种失重状态,还带有一点卡通式的语言,让你感觉得到好像是一个年轻人在说一个年轻的事。但这些作品可不仅仅是这样,它背后所探讨的历史是整个围绕起来的一个历史,是在历史的穹顶下面。这是比较好的一种形式,达到了稳、准、狠。在很多方面,它让你消弥掉历史,感觉到非常新;在作品的生涩感上面,表现出雕塑语言的那股劲。感觉既有重量,实际上又无重量,带有矛盾性。但你仔细看她的文本,你会发现从木乃伊如何到作品这一步,其中有很多节点提示:跟现代科学的研究、病毒的试验和太空探索都有隐喻。它既反动于过去的雕塑语言,又用一种现行的“拾得物”的材料来达到一种失重的感觉,而不是强调材料本身的这种强度。

Stine Deja, Last Resort, Annka Kultys Gallery, London 2020. Photo courtesy : the artist and Annka Kultys Gallery

'Hard core, soft bodies' by Stine Deja at Schimmel Projects, Dresden

Q:这也和你经常将古代建筑等历史性的、空间的问题放在当代的语境下去谈是有关的?

何岸:

对,我老强调历史性,而不是历史。共识性和历时性在此时此刻同时发生,那么它是具有历史性的。作为历史,它还是一个历时性的东西;历史性含有一定的未来感,包含现实性的东西。我觉得要有一定的悲观情绪才算是历史性的思考,而不仅仅是从政治和现实意义下。

到现在为止,你想回到一个比较明晰的名词属性是很难的,比如我前几天发的艺术家朱尔斯·金伯朗(Jules Gimbrone),他把玻璃器皿的名词属性剥离出来:比如对玻璃这个名词重新赋形,让它和声音构成新的命名方式。它既属于社会的属性,又属于电影的语言,但你要得到那部分明晰的属性是很难的。所以艺术家要达到一个个人意义上的艺术家也很难,你得从各方面找到自己对个人性的判断。今天我们只靠荷尔蒙是不够的,还需要对知识系统的判断,但同时也会面临一种危险,就是你对这个知识系统越了解,你会很难找到个人化的东西。对我来说更需要理清楚,但艺术家有可能在这个挣扎、慌乱的理清过程中,会带出一些新的东西,只是有可能。

Jules Gimbrone, Dysmorphas Draw a Line, 2018, installation view of In Practice: Another Echo, SculptureCenter, 2018. Photo: Kyle Knodell

Jules Gimbrone, The Whole is also a Hole, 2019, Walker Art Center

Q:那除此之外,在你介绍过的作品中还有哪些作品是你觉得值得探讨的典型问题?

何岸:

「社会学」

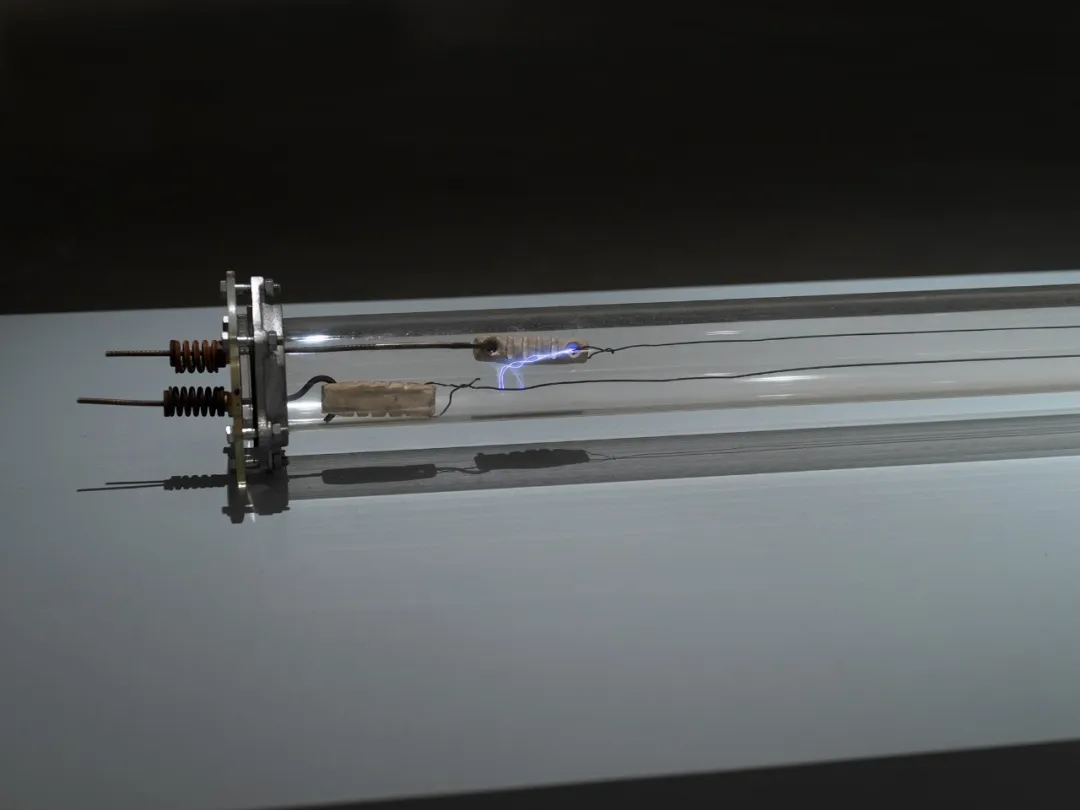

比如从汉斯·哈克作品中的语言来谈艺术对社会学、政治以及经济学的讨论。汉斯·哈克在纽约新美术馆的展览中有一件叫《Lager Water Level》的作品,随着装置的摇晃,其中的水也跟着动荡。这件作品和他别的相对一对一地进行政治解释的作品不太一样,会一下子感受到作为一个个人的存在状态,动荡的感觉仿佛贴近人的心率跳动的频率,并且指向了现在一些新的族群关系,非常精致,你还必须要用手去推。我觉得汉斯·哈克的这种语言关系表达的特别准。他的另一件作品《High Voltage Discharge Travelling》也有类似的感受。

我觉得这些作品都有一种共性,它会引起你的身体器官的某种反应。这种反应很容易让你联想起“你的身体的症候就是政治症候”。实际上这在西方的论述中是一个传统,从解剖学开始就已经有了这种身体器官的黏性,把器官转换成政治化。而我们更多的是把身体的器官以生命化进行理解。

Hans Haacke, Large Water Level, 1964–65/2011, “Hans Haacke: All Connected,” 2019. Exhibition view: New Museum, New York. © Hans Haacke / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo: Dario Lasagni

Hans Haacke, High Voltage Discharge Traveling, 1968, “Hans Haacke: All Connected,” 2019. Exhibition view: New Museum, New York. © Hans Haacke / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo: Dario Lasagni

在社会学里面,由于我们强调社会的符号在艺术上的功能性,所以就得落实到社会的生产物中,我们也叫它“拾得物”。很多装置作品就是使用“拾得物”进行创作的,比如贫困主义的作品材料基本上是“拾得物”。这是艺术关注社会学问题的一种解决方法,但是在人类学里面,这个方法就不太有效了。特别是当后波普起来以后进入后网络时代,其材料都是虚拟的,讨论的是在虚拟空间里你的思维关系、态度及角度问题,所有的材料都是失重的,如果再将社会学的创作方法落到这里的艺术语言上,这个问题就很大了。

Hans Haacke, Blue Sail, 1964–65, “Hans Haacke: All Connected,” 2019. Exhibition view: New Museum, New York. © Hans Haacke / Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn. Photo: Dario Lasagni

Q:那相比谈到的国外的人类学、历史性、知识系统、社会学等问题,你认为中国有什么不同?

何岸:就我的了解,关于“建造”这一块在元之后就不再发展了,我们只有历史。西方的科学精神是一直有的,他们从祭祀的时候开始,制造祭品的思维关系跟我们就不一样。比如你在古希腊的神庙里祭神,面对一个球体,它为了让这个球体能转动,用一种蒸汽的方法来推动这个球体,这是一种非常科学的思维。而中国是天地人之间的一种礼制关系,更加注重文字。

特别是艺术,它还是生产机制改变了你的观看方式,它并不是从理论或文字上要求你改变观看方式。很多人会说这次病毒能让我们改变艺术的思维,我觉得在中国很难,比病毒还残酷的自然灾害、政治灾害在中国有很多,但我们还是这种思维。西方会不一样,是因为他们会通过病毒产生出很多的生产机制。所以我们必须得改变这种观看方式。

Vladimir Tatlin (1895-1956) © Copyright. Model of the Monument 3rd International. Photograph, 1919-1920. Photo Credit: bpk Bildagentur / Art Resource, NY

Kasimir Severinovich Malevich, Suprematism, 1915

文革是一个特例,它努力地用样板戏、雕塑等各种方法把过去的历史冲散、改变掉。从那个时候我们开始接触到的思维关系不一样了,后来采用了苏联的方法。那苏联的根在哪?在塔特林在马列维奇在未来派......苏联的这些系统还是属于欧洲文化系统的一部分。但我们已经忘掉了跟历史以及过去如何去对接,我们也不再考虑到我们的族群关系、族群性质。让我们直接奔向文化的后政治,甩开几千年历史的负累;但是现在我们会重新考虑这条线,从另外一个历史人类学里自创的怪异角度来捡拾我们的生命性质,我们接触到这么多西方化的语言和结构类型,如果没有这个人类学变异,其思考方式至少在现在来说是显得很西方形式政治,因为别人要解决自身的问题。我们在往前面走的过程中,我们用的方法论不得不承认是西方的。所以我个人会很在意现代主义时期的西方的空间结构关系特别是一战到二战时期,回过头来触摸中国古代的空间思维,不这样去并峙我会丢失掉自己的历史性的目光。今天艺术这个外延被扩大化和寓言化了,更像一种对待族群和族群身份的操演性。

2019艺术长沙“经验的位置”板块,何岸个展“一万光年”展览现场

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+