摘要: 11月10日至20日,由吉林省委宣传部、吉林省文化厅主办,吉林省美术馆承办的“林海朝晖——王庆淮山水画作品展”,是吉林省山水画第一次以专展的形式在北京中国美术馆展出。

原标题:“林海朝晖—王庆淮山水画作品展”在京亮相

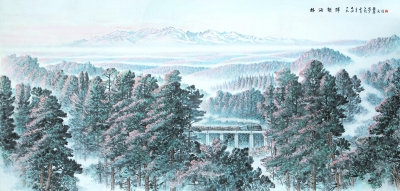

林海朝晖(水墨纸本) 1974年 108厘米×233.5厘米

秋山红叶(水墨纸本) 1962年 68厘米×138厘米

送公粮(水墨纸本) 1960年 67.5厘米×137厘米

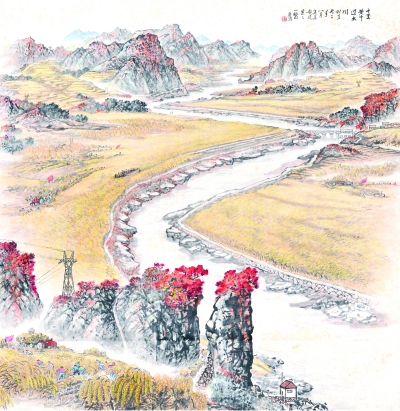

十里黄云过大川(水墨纸本) 1972年 136厘米×134厘米

雪后松花江畔(水墨纸本) 1956年 47厘米×134厘米

王庆淮是吉林省著名国画家,一生致力于研究书画艺术,以高超的艺术水准、精湛的山水画技艺,将吉林的人文风情、自然风景、长白情怀展现得淋漓尽致。

11月10日至20日,由吉林省委宣传部、吉林省文化厅主办,吉林省美术馆承办的“林海朝晖——王庆淮山水画作品展”,是吉林省山水画第一次以专展的形式在北京中国美术馆展出。

近年来,吉林省着力创新投入方式,实施系列文化服务工程,优秀的文化品格正融入吉林的血脉。此次吉林省美术馆特别甄选王庆淮创作的30余幅山水画作品,包括其代表作、曾陈列于北京人民大会堂吉林厅的巨幅山水画《林海朝晖》,藉此展览更好地呈现吉林文化强省的战略成果,让更多的人了解吉林的文化艺术。

当我们叙述一位艺术家的成就,将其置于其艺术演变所处的时代背景中审视,作品的视觉语言就能更加凸显。

王庆淮(1909年2月—1982年7月)生于清末,历经旧中国、伪满洲国至新中国,使得其山水画艺术具有鲜明的民族性、地域性、时代性。他为吉林的山水画发展奠定了基础。

法备众体 自成面貌

出生于吉林省扶余县的王庆淮早年先后就学于奉天美术学校师范科、京华美术专科学校中国画系和国立北平大学艺术学院中国画系,师从齐白石、王梦白、萧谦中,练就了扎实的传统绘画功底。

王庆淮是才华内敛、厚积薄发的艺术家。于山水画的创新方面,他探索的脚步与陆俨少、钱松嵒等人一起迈出。早年深湛的“入古”为其后来的“出新”提供了坚实的基础,他的画风以马夏的坚劲、唐六如的峻朗、沈周的朴茂、文衡山的清雅,撑起了以传统精神为家乡风物写照这一理想和追求。

王庆淮一生创作了大量的国画精品,所作的山水画布局恢宏开阔、笔墨沉郁苍劲、设色浑厚古雅、画面气势磅礴,具有鲜明的东北地方特色和浓郁的生活气息。花鸟画笔墨和用色既厚重大气,又生动灵活,变化丰富、超逸奇崛、绰约多姿。同时,又“融古师今,博综约取”,既有鲜明的个人风格及视觉语言,又不受困于古人堂宇,时代特征鲜明,站在了美术史传承和吉林地域性表达的前沿。山水画《城乡道上》《长白采运》《十里黄云过大川》《松林飞雪》和花鸟画《天竺水仙》等,先后在全国及吉林省美术作品展览中展出。

“外师造化,中得心源。”王庆淮吸收前人风骨,朴拙见奇巧,厚重显清逸,工写兼长,勇于探索。他几十年如一日,醉心于美术事业,勇于创新,独辟蹊径,开拓了新的艺术境界,形成了自己独特的绘画风格,自成一家。

对王庆淮的画作,推崇者甚多,齐白石曾在为《瓶梅》一作题款中这样写道:“下笔老辣有神,颇得缶翁用笔之妙。”在另一幅《天竺水仙》中,齐白石作过:“予之友人中画此不恶者,(陈)半丁,今见庆淮弟画此不亚半丁,喜之题数字。白石。”著名花鸟画家陈半丁也赞此画为:“气韵生动,是幅精湛作品!”又如近代山水大家萧谦中曾对王庆淮融各家之长的山水画作给予肯定,他在《秋山过雨》上题道:“此帧巨幅,云中山顶虽学荆关,但风神韵骨颇似巨然。庆淮学棣共勉之。”

王庆淮博闻强识、学识渊博,注重多方面的修养。他对中国画的画理、画论有精湛的研究,在书法、文学、历史等方面都有很深的造诣。

1958年9月,王庆淮调到吉林艺术专科学校(吉林艺术学院前身)美术系任教师。此后,不论职务有何变迁,他都会在创作的同时,潜心教学工作,致力于培养美术人才,对国画界的新生力量倾注了很多心血,在培养和造就社会主义文艺事业的接班人上做出了杰出贡献。著有《中国画概要》《中国山水画发展的渊源及其演变过程》《山水画》《论荆关董巨四大家的异同》《壁画浅谈》等著作,其传略编入《中国美术家辞典》《现代国画家百人传》《中国书法家作品选集》《百家当红书画大师辞典》《中国美术书法界名人名作博览》《中国美协书协书画家精品大全》《国际现代书画名家教授大辞典》《中华美术大师》《一代大师》等多部书。

吉林山水 翰墨流霞

文化之于吉林,是现代厚重的传承和未来精彩的衍生。近年来,吉林省高度重视文化惠民工作,不断加快公共文化服务体系建设,如今,文化正以前所未有的力量充实着广大群众的生活,而艺术走向人民,离不开一代又一代艺术家扎根吉林,不断探索与开拓。

王庆淮作画,取法于自然,也取材于自然。东北的壮丽风光、茫茫林海,苍劲茂盛的松树、逶迤雄浑的远山、灿烂的朝霞,人文风情、自然景观、地域情怀以及时代前行的缩影和丰沛的感情,都浓缩在他“吉林山水”的笔墨中。

王庆淮曾克服多种困难,遍游名山大川,亲临林海雪野,以惊人的胆识和毅力开创了一代画风。他重视对北方山水精神的吸收和阐释。在造就当代的北国关东画风上,王庆淮做出了不可磨灭的贡献,曾被誉为“最早开创具有鲜明时代气息和浓郁关东地方特色新山水画的先驱”,为吉林山水画事业起到了开路、执旗的作用。

1972年创作完成的巨幅山水画《林海朝晖》是王庆淮一生中具有代表性的杰作。此前,他不顾年迈体衰多病,三度赴长白山林区搜集素材,冒着零下三四十度的严寒,与林业工人同吃同住,一起生活了三个多月。经过反复悉心构思,他创造性地运用传统绘画技法,完成了这幅意境深远、气势雄浑、表现吉林独特景色的作品。

统观王庆淮以《林海朝晖》为代表的吉林东部山区题材绘画作品,足以新人耳目,置于山水画史亦不可磨灭。苍莽的美人松林、静穆的长白山脉、呼啸而过的火车、荷锄而行的农民,皴得从容、勾得沉实,点染则古意斑斓,一笔一墨浑沦中见雅秀。身边人物、眼前山水,这种创造并非简单结合,既非俄罗斯巡回画派的如实描摹,也非宋元笔意简单的抄袭。题材的拣选、笔墨的塑造处处透着中国气派,洋溢着传统的精神气质,展现出一种欣欣向荣的社会风貌。这一切决非单纯地为意识形态服务,而是一个经历过沧桑的艺术家身处新中国、新时代所生发出的诗意讴歌,以及对生命的礼赞。

《林海朝晖》在全国美展展出后,引起全国美术界的重视,并绘制成8米长、2.5米高的巨幅画作悬挂于北京人民大会堂吉林厅,同时复制多幅在我国多个驻外使馆陈列。《林海朝晖》是王庆淮的代表作,除此之外,他也进行了不同寻常的探索。

王庆淮坚持深入生活,十分重视写生,从山海关到兴安岭,他的双脚几乎踏遍了关东大地的山山水水。他创作的《五花山色》,描写的就是在集安市所见到的景色。陡峭险峻的山峰上接天空、下临江水,山崖上一处处红枫黄叶十分醒目;几名正在小秋收的山民肩扛工具,身背背筐,沿着悬崖下的蹬道向山中走去。整幅作品构图饱满,墨、色并重,以色彩的多层次堆积强化视觉艺术效果。长白山地区热烈的五花山秋日胜景和鲜活的生活气息充溢整个画面,令人过目难忘。

每个时代都有自身的矛盾,社会同人生一样,有困惑、焦灼,当然也有其独特的可贵之处。王庆淮非常喜爱吟诵杜甫《丹青引赠曹将军霸》中的诗句:“丹青不知老将至,富贵于我如浮云。”他一生沉浸于中国画艺术探索和创新中,孜孜以求,无怨无悔。因此,当我们的目光在他的作品上逐寸扫过,彼时彼刻,那种勃发的生命意识和理想主义的情怀会重新回到记忆中,躁动的心会瞬间变得柔软、温暖起来。

一张白纸、尺寸之间,从平面到立体,万物并作,可以看出这位在北方土壤中成长起来的艺术家,面对他所处时代语境,怀着对艺术的初心,用自己的方式不断追寻和探索。今日,当先生的画作再现我们眼前,便不难理解艺术走向人民的真谛,就如同这画作,满含深情。

(责任编辑:晓兰)

请扫描新闻二维码